光纤光子学团队完成低海拔海面29km 10Gbps高速激光通信外场试验

随着我国稳步推进海洋强国建设,无论是海洋资源勘探,生态保护,还是安全保障,都对海洋环境通信能力提升有着迫切需求。空间激光通信将信息“搭载”到光波上,通过对调制光波的发送和接收实现信息的传递,其具有通信速率高、通信容量大、抗干扰能力与空间指向性强等优点,是海洋环境长距离通信的有效实现手段。基于以上背景,近年来海面空间激光通信技术得到业内广泛关注,并迅速成为领域内的研究热点之一。

海洋表面存在的大气湍流以及吸收和散射等现象会导致光功率起伏、光斑抖动等现象,使得通信性能劣化甚至中断;此外,海面风向风力的随机变化以及海面波动等因素给波束对准带来困难。综上可得知,海洋表面复杂的气象环境对激光通信链路的可靠信息传输提出了挑战。

针对上述制约海面空间激光通信性能的关键问题,南开大学现代光学研究所刘波教授团队联合长春理工大学,在南海海域担杆镇部分岛屿间开展了高速率海面长距离激光通信实验,并首次实现了海洋强湍流、强吸收大气条件下链路长度29公里、速率10Gbps的稳定双向通信。

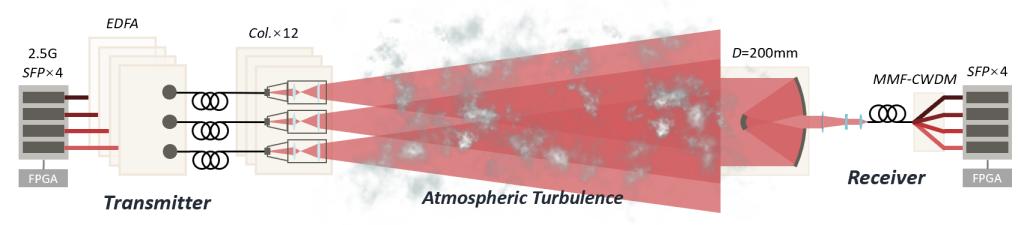

为抑制海面大气湍流对传输光束的扰动,团队在收发光端机上采用了多孔径分集发射及大口径接收的设计。通过对携带相同信息的、多个统计特性相互独立的信号进行特定的处理,减小信道干扰对信号影响;同时由大接收口径引起的孔径平均效应将显著抑制光强闪烁效应。光端机搭载枪瞄镜及信标光发射接收系统,便于通信链路建立时收、发双方的匹配对准。同时,考虑实际应用场景中的海面起伏及风力对光学收发平台的影响及其自身振动等因素,团队设计了光斑跟踪算法对光斑脱靶量进行高速、高分辨率解算,保障通信链路中光信号的可靠接收,提升通信质量。

团队还自主设计并研发了空间光通信分集收发中其他关键组部件:搭载FPGA的工控机对收发信号进行实时处理和监测;高功率光纤放大器保障通信功率稳定;多模光纤及波分复用技术,在保障通信速率的同时有效增加光端机接收效率。

单向通信链路原理示意图

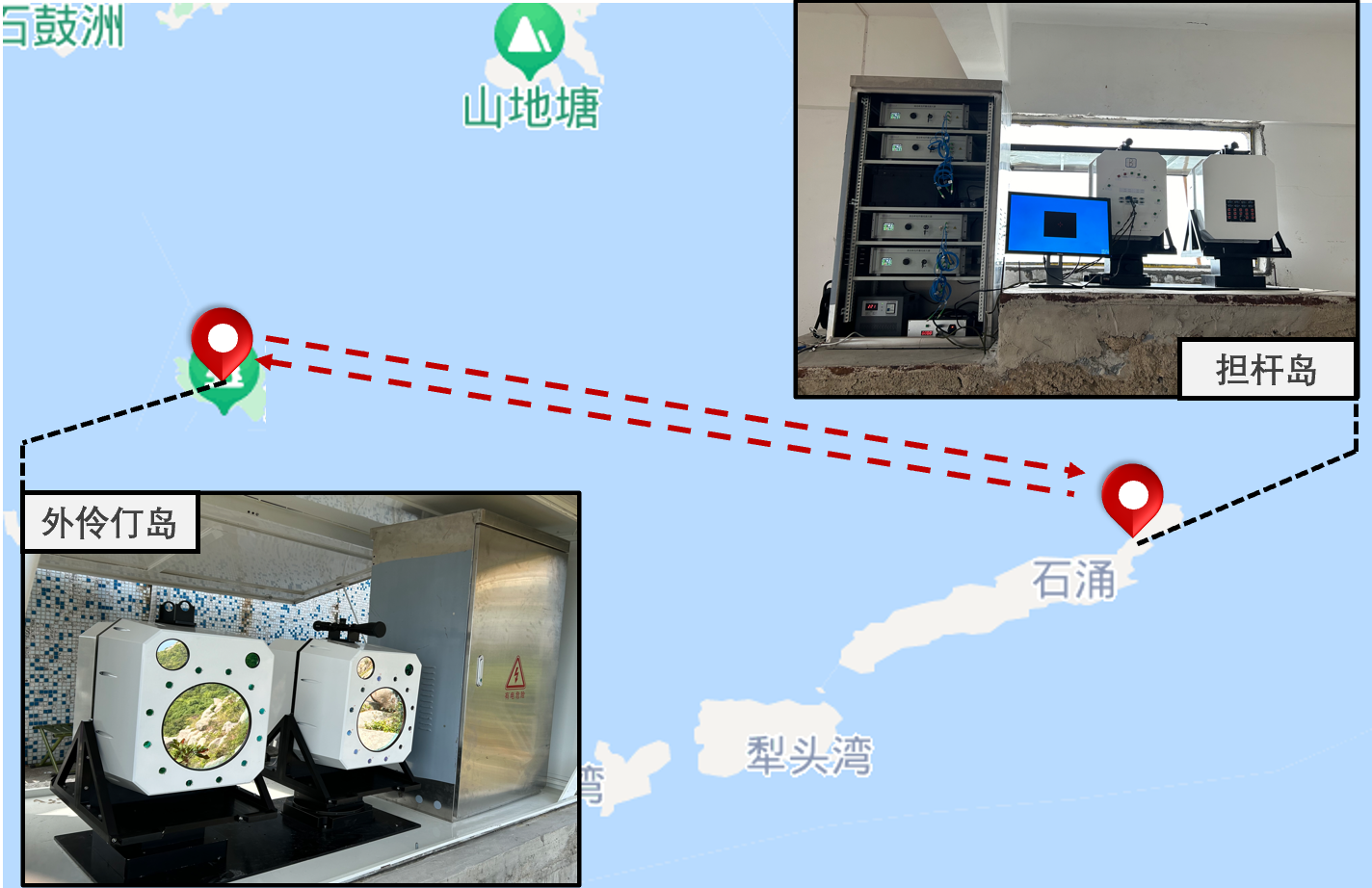

依托前述理论与自主设计研发组部件,团队在南海海域实地开展29km海面激光通信实验。通信链路两端分别位于外伶仃岛和担杆岛。实验实现了海洋表面大气湍流条件下的双向激光通信,测试和分析了发射孔径数量和发射波长数量的影响,并通过调节接收口径验证孔径平均效应对光强抖动的抑制作用。在孔径平均和四路分集发射下,双向收发链路可实现10Gbit/s的通信速率,其大气湍流造成的光强闪烁可降低至原来的1/5,各路误码率均在1E-6量级以下。

海岛通信实验示意图

此外为提升长距离激光通信链路对复杂外界气候因素变化的鲁棒性,团队测试了激光通信系统在海面条件下24小时全天候的通信性能。实验结果表明:在无信道纠错编码情况下,全天候94.05%时间范围内短时误码率可达到1E-6量级以下,全天候99.912%时间范围内误码率可达到1E-3量级以下,能够达到通信稳定度要求。此外,若进一步采用信道编码技术,如在当前通信链路基础上辅以交织和纠错码技术,则其全天候99.99%时间范围内可以达到1E-6以下,进一步提升信号在大气信道传输的可靠性。

未来,团队还将进一步围绕复杂气象及环境因素等场景进行攻关,进一步突破海洋通信网络覆盖的关键技术问题。

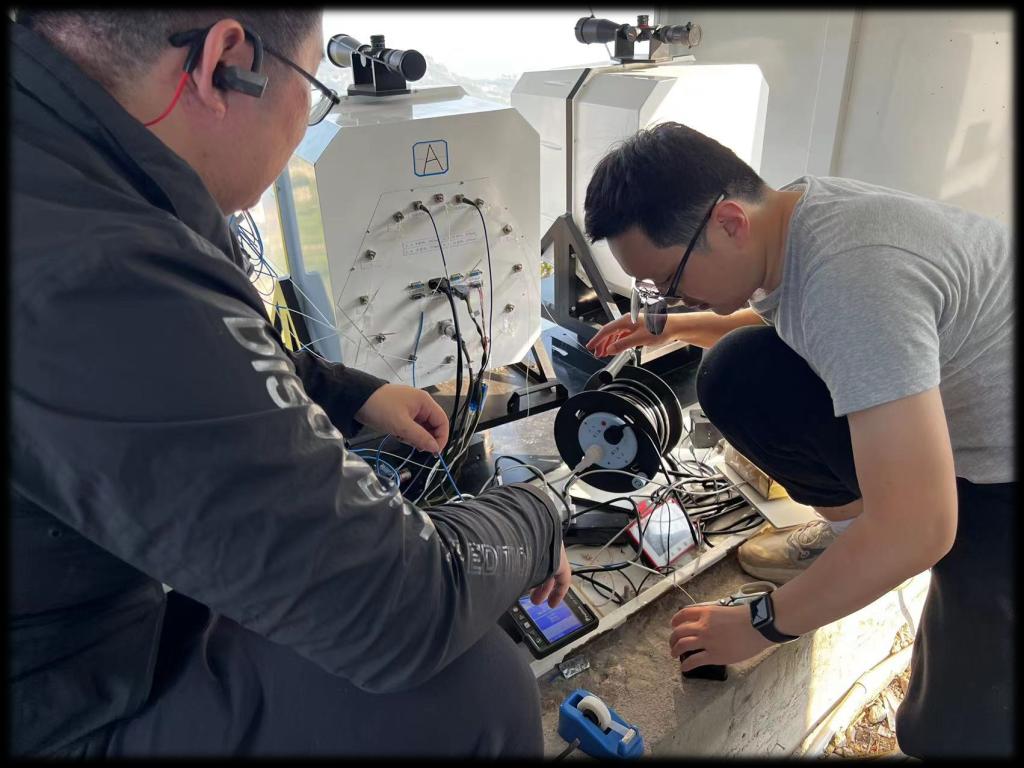

激光通信系统样机实物照片

师生进行链路通信测试