南开大学光学工程、光电信息工程专业2026年接收优秀应届本科毕业生

免试攻读研究生(含直博)预报名的通知

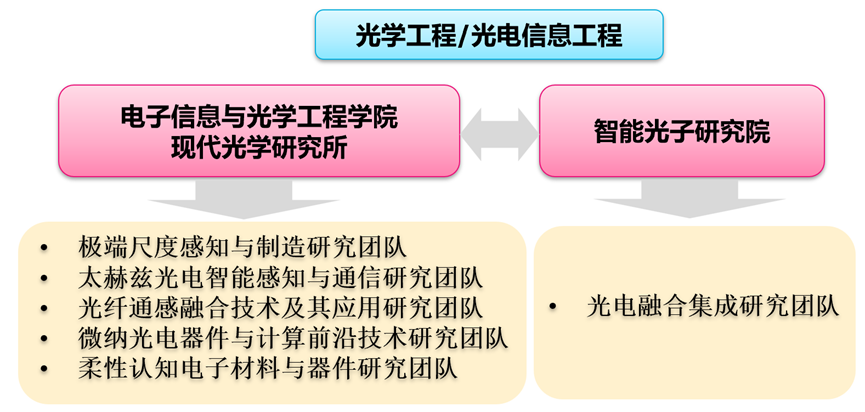

南开大学电子信息与光学工程学院现代光学研究所、智能光子研究院接收2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)网上预报名系统已开通,欢迎计划攻读光学工程(0803)学术学位、光电信息工程(085408)专业学位硕士和直博研究生的同学报名。

一、报名要求

本专业接收推免研究生的范围为2026届在本科就读高校可取得推荐资格的理学和工学相关专业的应届本科毕业生。

报名地址:http://yzxt.nankai.edu.cn/intern/frontend/web/

本阶段报名截止时间: 2025年8月15日晚上24:00。

报名条件应符合教育部和南开大学的相关要求,具体流程及需要提交的报名材料详见电子信息与光学工程学院网站:https://ceo.nankai.edu.cn/info/1099/4393.htm

通过网上资格审查者应按照要求提交报名材料电子版,并于8月18日中午12点前发送至nkityjs@nankai.edu.cn,邮件主题为“预推免+报名专业+本科学校+姓名”。

报名直接攻博的同学,需提前联系好报名导师,将两封专家推荐函签字扫描版于考核前单独发送至邮箱nkzhgxy@nankai.edu.cn,邮件主题需注明“直博+报名专业+报名导师+本科学校+姓名”。

光学工程学科研究生招生咨询QQ群: 676726122,申请加入需注明“学校+姓名+本科专业”。

二、研究团队介绍

南开大学在光学工程相关领域具有深厚的科学底蕴。百余年间,汇聚了饶毓泰、吴大猷、江安才、沈寿春、母国光等一批杰出的光学家,为国家科技创新和人才培养奉献了毕生力量。南开大学现代光学研究所于1984年由母国光院士创立,是全国高校中最早具有光学工程博士学位授予权的单位之一,是国家重点一级学科、天津市一流学科。智能光子研究院成立于2024年4月,作为南开大学二级实体研究机构,是南开大学在信息光电领域的重要科研平台,首任院长由著名微波光子学、光电子学专家祝宁华院士担任,致力于打造国内外信息光电领域高端人才汇聚地。学科还聘请2023年诺贝尔物理学奖得主皮埃尔·阿戈斯蒂尼教授为名誉教授,成立“皮埃尔·阿戈斯蒂尼超快光学与应用国际联合研究中心”。

南开大学光学工程学科目前共有教师56人,包括:中国科学院院士1人,国务院学科评议组成员、国家级人才1人,国家级青年人才8人,教授25人,副教授15人。近年来,学科依托两个全国重点实验室,将信息光学的传统优势与超快光子学、微纳光学、太赫兹光子学等国际科技前沿融合,聚焦极端时空尺度下光电信息前沿科学及交叉应用技术,形成了围绕微纳光学与光电功能材料、超快光子学与多维光场调控方法、光电融合技术与集成应用的特色研究方向。

在研究生培养方面,本学科依托光学工程学术学位博士点和光电信息工程专业学位博士点,培养在光学工程科学、技术以及工程领域具有坚实的基础理论和系统的专门知识的高级人才。培养流程坚持依托科学家精神教育基地的思政建设为核心,构建基础与专业应用平衡的课程体系,面向光电融合、光与物质相互作用的前沿科学问题和航天、智能信息处理、光通信等领域的重大应用需要培养具有南开“公能”精神的创新型人才。南开光学所光学工程学科研究生就业指标在学科评估中名列前茅,大多数同学选择在与学科相关的光电、通信、信息领域代表性企业就业,超过四分之一的同学选择继续在南开读博。

Ø 光电融合集成研究团队

智能光子研究院光电融合集成研究团队由祝宁华院士领衔,曾任国家863计划微电子与光电子主题专家,国家重点专项“光电子与微电子器件及集成”专家组组长,已出版学术专著5部,现任南开大学智能光子研究院院长,中国光学学会常务理事,中关村光电子集成产业联盟理事长,中国通信学会光电融合技术专业委员会主任。团队具有十年以上专业行业研发经验人数超过50%,整体团队年轻化活力足。

目前依托平台有天津市顶尖科学家工作室平台,南开大学-世维通联合实验室,南开大学-罗博特科联合实验室,南开大学—中电信人工智能科技有限公司智能光电联合实验室,南开大学-氦星光联卫星激光通信联合实验室,中关村光电子集成产业联盟理事长单位等。研究院面向国际科技发展前沿,开展前瞻性与原创性基础研究,建成国际顶尖的原始创新策源地和关键核心技术攻关主力军;面向国家战略需求,联动政产学研用团结合作,加快推动信息光电技术与产业的发展,满足国家宽带光网络、卫星互联网等战略对高端光电子器件的重大需求,能够使我国在信息光电领域迸发出更强劲的创新力量,为我国破解相关领域“卡脖子”难题、提升自主创新能力提供强大助力,贡献更大力量。

团队近年先后出色完成“国家科技攻关”、“国家重点研发计划”、“工信部高质量专项”、国家自然科学基金等研究多项。近年正在主持国家重点研发计划、国家重点研发计划青年科学家项目、工信部高质量发展专项、校企联合产业化合作项目等10余项,交叉创新平台建设项目、国防类研发任务等多项,经费充足。团队近期成果发表在Nature Photonics期刊封面,Advanced Function Materials封面,Nanomaterials封面等,其中,集成薄膜铌酸锂光子毫米波雷达工作被选为Nature Photonics期刊封面,被中央新闻网等多家媒体采访和报道。团队具有完善的特色培养体系、先进工艺平台和实验条件、国内领先优势资源、国际化交流合作基础、领先企业实践和产业合作基础。

Ø 极端尺度光电探测技术与装备研究团队

由教育部特聘教授领衔,团队研究围绕超快光学,面向国家在航空航天、生物医学、集成电路等领域的重大需求,结合微纳尺度光电制造和空天地一体智能感知前沿科技,开展量子探针、超精密激光加工、光电作用与探测等新原理和新方法研究,突破现有超快激光技术性能限制,提供人无我有、人有我精的先进激光探测和加工技术。团队入选南开大学“百名青年学科带头人团队”、南开大学青年五四奖章集体、天津市高层次创新创业团队和天津市重点领域创新团队。近5年团队相继获得中国光学学会光学科技一等奖、天津市自然科学一等奖、天津市科技进步一等奖、天津市技术发明二等奖、天津市专利金奖、天津市专利优秀奖等科研奖励。

团队主持国家重点研发计划、天津市支撑和重点等国家和省部级项目40多项,在研项目合同经费近4000万元。主持中国第一台在轨有害气体检测装置研制工作,应用于天宫一号、天宫二号空间站;主持大气环境探测卫星全链路光学仿真项目,服务于中国第一颗大气探测卫星 – “大气一号”立项论证。团队提出了高达1014 W/cm2光调控新机制,为远至数百公里大气污染探测、激光通信等应用提供新原理;发现了太赫兹波空间强束缚新现象,进而实现1/3000波长分辨率太赫兹非线性成像,为早期癌症诊断提供新技术;获得了世界领先水平太赫兹辐射转换效率;实现调制速度<15.5 ps的高速光控太赫兹调制器,有望应用于6G无线通信技术;发现了激子-带电激子皮秒级超快转变,澄清了制约激子长程传输动力学机制,助力激子器件研究与光电融合发展。团队科研成果入选中国光学十大进展,被Light、JPCL、AOM、中国激光等期刊及中央电视台等媒体亮点报道。

团队培养学生近5年获得中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国铜奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国铜奖、南开大学周恩来奖学金、天津市优秀博士论文、天津市研究生优秀党员标兵、天津市大学生创新特等奖、天津市发明与设计大赛一等奖等重要荣誉超30人次。

Ø 先进光刻材料与技术研究团队

团队面向国家在集成电路领域的重大布局,结合信息光学领域的前沿基础和应用需求,开展先进光刻材料、计算成像、微纳光学功能器件设计与应用等前沿交叉研究。团队现有成员包括教授2名,副教授/副研究员7名,讲师/助理研究员3名;团队成员获得了国家优秀青年科学基金项目资助,并入选天津市领军人才、天津市青年科技人才(第一层次)、南开大学百名青年学科带头人培养计划等人才项目。

团队先后承担国家自然基金重大研究计划、天津市自然科学基金重点等多项国家和省部级项目,完成一大批企业院所委托任务,实现多项技术成果转化,荣获多项国家和省部级奖项。团队主持建设南开大学“先进光刻技术”微专业,所培养学生曾入选中国教育发展基金会“奋进奖学金—集成电路人才培养”项目。未来,团队将聚焦以极紫外光刻为代表的先进光刻材料与技术研究,通过明晰光刻过程中的光电子作用机制,建立全链条光刻仿真模型,构建新一代高性能极紫外光刻材料体系,并为先进光刻设备设计提供理论指导。

Ø 太赫兹光电智能感知与通信研究团队

团队由南开大学光学工程学科带头人、光电信息与太赫兹技术领域资深专家常胜江教授作为负责人,在南开传统光信息处理、超快光学与太赫兹功能器件、光电神经网络与光谱分析等优势方向的基础上,面向新一代信息技术的国家重大需求,突破通感算关键技术与系统集成瓶颈,研发毫米波太赫兹通信与智能感知核心芯片、器件与应用系统,建设太赫兹领域国内一流、国际前沿的创新团队。

太赫兹光电智能感知与通信团队现有正教授5名,副教授3名,讲师1名,工程师1名,其中国家级青年人才1人(程洁嵘)、天津市青年人才1人(范飞)。团队承担了多个国家重点研发计划、国家自然科学基金重点、面上和青年项目(B类、C类)等国家级课题,获得天津市自然科学二等奖2项。团队在太赫兹光子学领域保持了较高的学术活跃度和影响力,在Light、Optica、Opto-Electronic Adv、Adv. Func. Mater.、Adv. Science、Laser & Photon. Rev.等重要期刊上发表论文200余篇,授权发明专利20余项;在本领域国内外会议上担任分会主席、召集人、特邀报告等年均超过20次。

本研究团队近10年培养了近70名硕博毕业生,其中5人获得南开大学优秀学位论文,4人获得南开大学优秀毕业生,17人次获得国家奖学金、2人获得王大珩光学奖、3人获得金国藩青年学子奖,1人获得国基金博士生基金项目,1人获得中科协青年托举博士生专项。博士毕业生全部进入国内高等学校、科研院所和大型国有企业从事科研和教学工作,硕士毕业生主要分布在国内电子信息领域科技企业、互联网公司、航空航天、装备制造、事业单位和政府机构,部分学生继续赴海外深造,一次性就业率100%。

团队科研教学围绕太赫兹光电信息技术,涵盖光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、材料科学与工程多学科广泛的交叉领域,欢迎优秀学子前来深造,主要研究方向包括但不限于:1)新一代微结构智能光学设计; 2)电磁超表面调控与探测芯片; 3)光电功能材料与太赫兹器件物理; 4)太赫兹液晶光子器件与相控阵系统; 5)太赫兹光谱检测与生化传感技术; 6)毫米波太赫兹通信与无线信道建模.

Ø 光纤通感融合技术及其应用研究团队

本研究团队前身为南开大学光电子学课题组,由我国著名光电子学专家董孝义教授于20世纪90年代初联合袁树忠、赵启大、开桂云等多位教师创立,是国内最早从事光纤光子学与光通信传感技术方面研究工作的单位之一。现有在职成员共计 15 人,包括教授 6 人、副教授 4 人、高级实验师2人、助理研究员 3人。其中获国家优青1人(刘艳格),天津市中青年科技创新领军人才2人(刘艳格、刘波)、天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选1人(刘艳格),获金国藩青年学子奖2人(林炜,王攀)。在读博士生和硕士生60余人。本团队入选了天津市“131”创新型人才团队和天津市高层次创新创业团队。

团队在培养学生方面,注重理论联系实际;注重营造开放、平等、合作的学术氛围;注重激发学生创新活力、培养能力。团队已培养博士和硕士数百人,现分布在全国和世界各地,其中一大批已经成长为光电领域的优秀学术和产业领军人才(如:毕业生中近十人次为国家杰青、万人领军、优青等国家级人才、多人创办高新技术公司),正活跃在国内诸多高校、中科院及航空航天研究所、光电产业界等。现在职教师多人曾多次经学生推选获评南开大学“良师益友”荣誉称号,多人多次获天津市及南开大学优秀博士学位论文、优秀硕士学位论文指导教师荣誉称号。团队老师带领的学生团队近五年曾获国际“互联网+”大学生创新创业大赛天津赛区高校主赛道金奖,全国金奖、铜奖等荣誉称号;团队学生近五年3人次获评南开大学最高奖学金“周恩来奖学金”、10余人次获国家奖学金等。

团队以掌握并驾驭光子成为信息科学与技术中优秀载子能力为研究目标,面向信息传输与处理领域的重大需求,进行导波介质中光子的运动和互作用规律,光波传播和与物质、物理场相互作用中的科学问题和基于光纤的重大应用等的技术问题研究。研究领域涉及微纳结构光纤及其应用、光纤激光与通信技术、光纤传感科学与技术、光纤光学成像与检测等方面。目前研究主要面向多维复用光通信和光传感、环境监测、授时、高精密工业检测与生物医学临床等领域的重大需求,开展基于光纤的微纳结构、光场调控、激光及放大、光学系统开发、智能信息处理等方面的应用基础、器件研制及工程应用的研究工作。

本团队先后出色完成“国家科技攻关”、“国家973计划”、“国家863计划”、国家自然科学基金重点等100余项课题的研究,正在主持国家重点研究计划、国家自然科学基金重点项目等10余项,合同经费三千余万元。在光纤光子学与光通信传感技术方面已取得系列创新性成果:发表SCI收录论文上千篇,他引上万次;获国家发明和实用新型专利30 多项,出版学术著作20 余部;获军队、教育部、天津市一、二等科技奖励近10次,获国家教学成果二等奖2次。团队注重面向国家重大需求和重大战略开展研究工作,积极推进科研成果转化,服务国家和社会。面向星载高速激光通信这一重大需求,开展适用于卫星星载平台环境的高性能高可靠性特种光纤激光与放大技术研究与器件研发。已在航空航天多部门获得应用,并应用于北斗3代等卫星激光通信系统中。光纤传感系统已在中海油、中国联通、华北电力大学等多部门获得应用。开发的多种光纤新型器件在通信和传感系统中获得应用等等。

Ø 微纳光电器件与计算前沿技术研究团队

微纳光电器件与计算前沿技术团队现有教授/研究员(博士生导师)4名,副教授/副研究员3名。团队基于微纳尺度下光与物质相互作用突破传统光学极限的新效应、新机理,重点研究跨越紫外、可见光、近红外和太赫兹波段的光传输、调制、探测等微纳光电器件的仿真、设计与制备,开展计算前沿技术研究,包括微纳光子结构电磁场求解与设计优化的解析理论与数值算法,光电器件调控与第一性原理计算,新型光计算与光神经网络等内容。该研究团队承担了科技部973课题、国家自然科学基金项目、教育部、天津市等多项国家级和省部级项目,作为主要作者发表SCI论文170余篇,包括 《Nature》、《Nature Chemistry》、《Nature Communications》、《Science Advances》、《Physical Reviews Letters》、《Advanced Materials》、《Nano Letters》、《ACS Nano》、《Angewandte Chemie International Edition》、《Journal of the American Chemical Society》、《Laser & Photonics Reviews》、《Optics Letters》等,取得了一批具有国际影响的研究成果。团队成员获得了国家优秀青年科学基金项目资助,教育部“新世纪优秀人才支持计划”,天津市“131” 创新型人才培养工程第一层次人选,南开大学百名青年学科带头人培养计划;获得了教育部自然科学奖,法中科学及应用基金会Gilles Kahn奖,中国光学学会王大珩光学奖中青年科技人员光学奖,天津青年科技奖等。

Ø 柔性认知电子材料与器件研究团队

本团队面向国家重大研究布局,以神经形态器件和柔性电子学为研究基石,发展生物神经逻辑柔性电子认知环路,并对机理进行深入研究。本团队将构建柔性认知电子所需的“感-存-算-显”一体化系统,并实现相应的材料与器件方面的原创性突破。团队力争建设国际一流神经形态电子研究团队,培养青年科技人才,并引领相关领域发展。

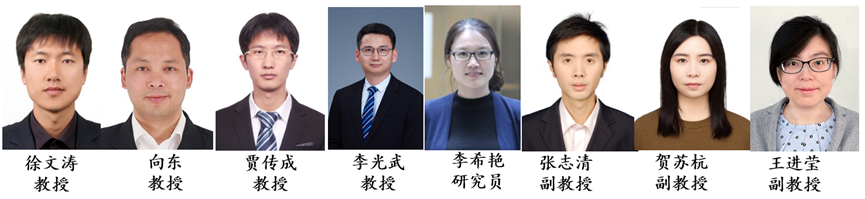

团队负责人为徐文涛教授(国家杰青),成员包括:向东教授(四青人才)、李光武研究员(四青人才)、贾传成教授(四青人才)、李希艳研究员(南开百青)、张志清副教授(南开百青)、胡伟波研究员、王进莹副教授、贺苏杭副教授、高飞副教授、陈家欣副研究员和程雨副研究员。

团队成员累计发表500余篇学术论文,其中包括Science(2篇)、Nat. photon.、Nat. Mater.、Nat. Chem.、Nat. Rev. Chem.、Sci. Adv.、Nat. Commun.等。团队累计申请/授权发明专利200余件,获得3项省部级奖励,包括天津市自然科学一等奖、北京市自然科学一等奖以及天津市自然科学二等奖。团队目前拥有实验室总面积超1000平方米,总设备价值4000余万元,可为青年学生开展系统性研究工作提供充足的设备资源保障。

相关链接

l 南开大学智能光子研究院(https://ioip.nankai.edu.cn/)

l 南开大学电光学院现代光学研究所(https://imo.nankai.edu.cn/)