南开大学现代光学研究所《Chemical Science》:

在单分子水平上利用限域增强光场调控酮–烯醇互变异构

背景介绍

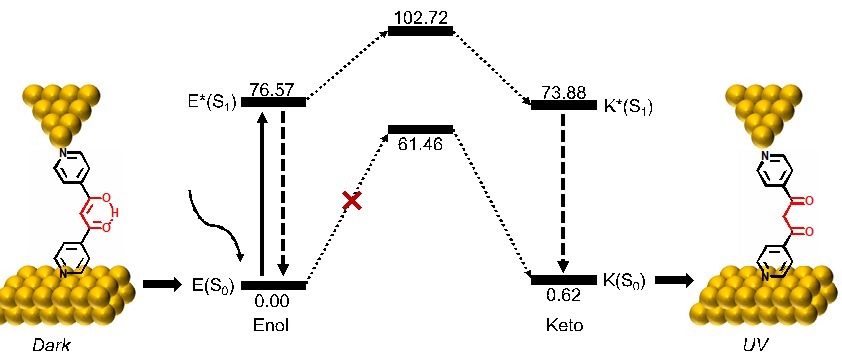

酮–烯醇互变异构(keto-enol tautomerism)是一类经典的分子结构转化过程,在有机合成、药物设计和光催化等领域具有重要意义。然而,由于能垒较高以及分子内氢键的稳定作用,β-二酮分子更倾向于以烯醇式存在,要驱动其转化为酮式往往十分困难。在单分子水平实现对这一互变过程的精确操控,更是长期以来的挑战。传统方法通常依赖酸碱调节或催化剂的引入,但这类化学手段容易改变体系环境甚至破坏分子功能。相比之下,光控是一种理想的物理调控方式,但普通光源在能量与空间分布上难以满足要求,既不足以跨越能垒,又难以把光场限制在单分子尺度。

近日,南开大学现代光学研究所科研团队在《Chemical Science》上发表了题为 “Regulating enol-keto tautomerism at the single-molecule level with a confined optical field”的研究成果。在这项工作中,我们利用扫描隧道显微镜断裂结(STM-BJ)技术,并结合纳米天线电极产生的局域光场,在超低强度紫外光照射下,实现了对 β-二酮分子(BPPD)酮式–烯醇式互变的有效调控。这不仅揭示了分子内氢键在电学输运中的关键作用,也为开发单分子层面的光控器件提供了新思路。

文章简介

不同溶剂中区分酮式与烯醇式

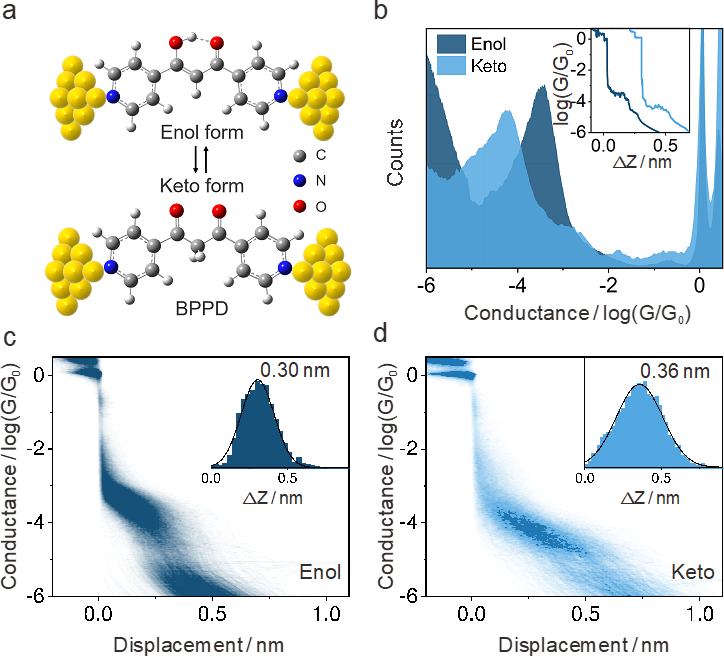

首先,通过单分子电导测量来确认 BPPD 在不同溶剂中的构型差异。图1a 显示了分子的两种结构,烯醇式通过分子内氢键形成稳定的六元环,而酮式则缺少这种构象。对应的电导直方图如图1b 所示,在三氯苯中主要是烯醇式,电导峰值约为10-3.47G0;在水中则转化为酮式,电导降低到10-4.25G0,相差近一个数量级。二维电导图(图1c、1d)进一步清晰地区分了两种构型的电导特征。这些结果表明,BPPD 在不同溶剂中会稳定为不同的互变异构体,并且它们的单分子电导存在显著差异。

图1:BPPD 单分子结在两种溶剂中的电导表现及其对应的优势构型

氢键在电子输运中的作用

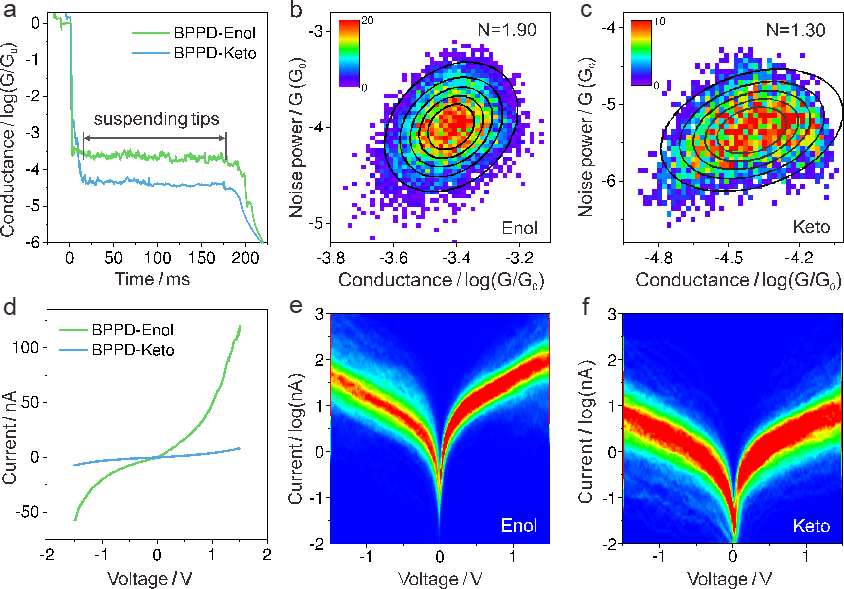

为了进一步理解酮式与烯醇式的电学差异,我们结合闪烁噪声和电流-电压特性进行分析。如图2a-c所示的典型电导–时间轨迹以及统计得到的噪声功率谱表明,烯醇式分子通过分子内氢键所提供的空间传输通道,使电子能够跨越氢键区域耦合,从而显著提高电导;而在酮式中,缺乏氢键辅助,电子只能沿着分子骨架进行过键传输,电导因此降低。这一差别在电流–电压曲线中表现得更加直观:如图2d–f 所示,烯醇式分子展现出明显的整流效应,而酮式几乎完全失去这一特征。虽然烯醇式在整体结构上与电极几乎对称,但中心分子内氢键带来了空间上的微小不对称,足以使整流比在很小的电压范围内就可以达到 2。这表明氢键不仅稳定了烯醇式结构,更是其通过过空间通道实现高效电子输运和独特电学行为的关键。

图2:两种溶剂中烯醇/酮形式的BPPD结的闪烁噪声和电流-电压特性

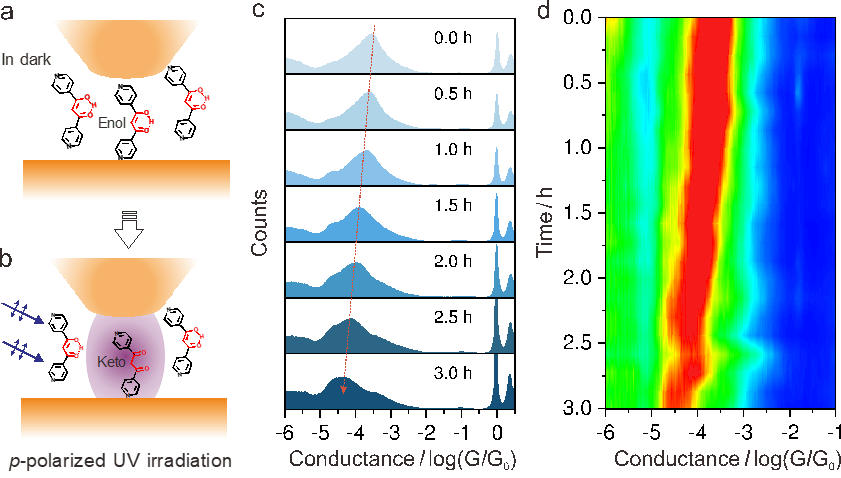

在明确了两种互变构型的电学差异后,我们进一步利用光场来调控分子异构行为。暗场下,分子结稳定保持在烯醇的高导态(图3a),而在 365 nm 的 p 偏振紫外光照射下,局域光场作用使分子逐渐转化为酮式(图3b)。这一过程在电导直方图中表现得非常清晰:如图3c 所示,随着照射时间的延长,电导峰由 10-3.40G0 的高导态逐步迁移到 10-4.20G0 的低导态。二维电导分布(图3d)进一步直观展示了这一动态演化,电导峰值随光照持续时间持续往低电导方向迁移(左移)。值得注意的是,本实验所用光强仅为普通地表阳光的千分之一,却足以驱动互变,这凸显了纳米间隙中光场增强的关键作用。对照实验表明,缺乏 β-二酮骨架的类似分子在相同条件下并未出现电导变化,而更长波长的蓝光和红光照射下也很难触发互变异构,明确证明了单分子尺度的光控互变源于 β-二酮骨架在局域紫外光场下的独特响应。

图3:TCB 溶剂中原位紫外线照射下 BPPD-Enol 分子结的电导变化

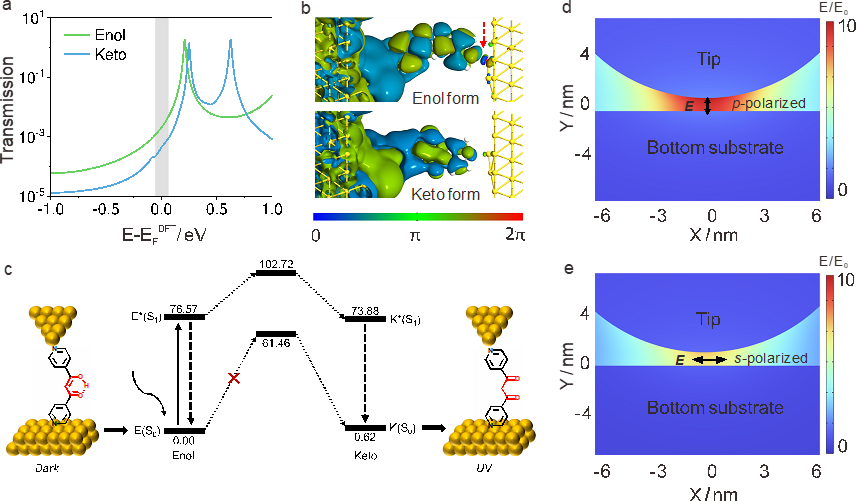

为了深入理解烯醇和酮式在电导与光响应上的差异,我们结合了第一性原理计算与有限元电磁场模拟。输运计算结果(图4a)表明,烯醇式的最低未占分子轨道更接近电极的费米能级,因此具有更高的透射概率和电导。透射态的空间分布(图4b)进一步说明了这一点:烯醇式的波函数更加离域,可以延伸进入电极,而酮式则局域在分子骨架附近,电子更难跨越分子进入电极。能量分布计算(图4c)揭示了光致互变的机制:在基态下,烯醇向酮式转化的能垒高达 60 kcal·mol-1,几乎难以发生;但在紫外光激发态中,分子内氢键被打破,质子转移的能垒显著降低,从而使转化成为可能。电磁场模拟结果(图4d-e)则显示,在两个电极之间的纳米间隙内,p 偏振光可以激发出更强的等离激元热点,可以使局域场强增强百倍以上,这种极大增强的电场进一步加速了氢键的断裂及质子转移。综合这些计算结果可以看出,光场增强与氢键作用的结合,是驱动单分子尺度酮–烯醇互变的核心机制。

图4:BPPD单分子结的理论计算及光辐照下光场分布的模拟

研究首次在单分子尺度上实现了β-二酮分子分子受限光场驱动的酮–烯醇互变异构。通过电导测量、噪声分析、I–V 特性、光致互变实验以及理论计算,我们从多个角度揭示了分子内氢键在电学输运中的关键作用。结果表明,单分子电导能够有效区分不同的互变构型,其中烯醇式不仅具有更高的电导,还展现出独特的整流效应。这一发现说明氢键不仅是结构稳定性的来源,更是调控电子输运特性的决定因素。依托纳米电极间隙中的光场增强效应,我们证明了光场调控可以成为驱动分子互变的有效物理手段。这一成果为未来开发单分子整流器、光控开关等功能器件提供了新的可能性,也为在分子尺度上利用物理方法调控化学反应开辟了新的方向。

该研究工作于2025年9月5日以“Regulating enol–keto tautomerism at the single-molecule level with a confined optical field”为题发表于《Chemical Science》上,文章的第一作者为南开大学现代光学研究所博士生阿迪拉·阿地江。

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2025/SC/D5SC06085K