南开大学现代光学研究所范飞、常胜江教授团队在太赫兹波导干涉超高灵敏传感技术方面取得系列研究进展

太赫兹波低频特性赋予生化传感低光子能量优势的同时也施加了固有的灵敏度局限。近日,南开大学现代光学研究所范飞教授、常胜江教授领衔的科研团队研究团队在国家自然科学基金重点项目《面向生化物质检测的太赫兹手性光谱与传感技术研究》(62335012)的资助下开展了一系列太赫兹波导干涉超灵敏度传感技术的研究,并取得系列研究成果发表于Nature Communications、Laser & Photonics Reviews、Fundamental Research等期刊。在最新的研究工作中提出超高灵敏太赫兹谱外传感机制,突破共振表征对系统光谱范围的依赖,在生化传感应用演示中保持太赫兹波低频特性的同时实现传感灵敏度4个数量级的突破。总的来说,太赫兹异步孪梳传感策略突破了系统频谱范围的限制,开拓了谱外传感新技术,为超高灵敏太赫兹生化传感提供了新视角。同时这一策略不受频率限制,可拓展到其他电磁波频段,未来可能在光频梳精密计量、人工智能光子学及通感一体化技术等领域具有潜在应用价值。

该研究成果以“Terahertz asynchronous twin-comb for prefiguring hypersensitivity beyond spectrum domain”为题在线发表于Nature Communications,文章的通讯作者为南开大学现代光学研究所范飞教授、常胜江教授,第一作者为南开大学现代光学研究所博士研究生马良,第一完成单位为南开大学。

一、研究背景

太赫兹波段与众多生化分子集体性震动转动能级相匹配,对于揭示分子动力学信息具有重要意义。基于太赫兹的生化传感表现出高灵敏度、无标记、快速响应和片上集成化可行性,被广泛应用于物质光谱增强、痕量分析和特异性传感。然而,太赫兹波低频特性带来低光子能量优势的同时,也带来一定的长波局限性,其波长通常与待测样品尺寸失配从而使太赫兹波与物质的相互作用效果较弱。近年来,基于超构表面的传感器被用于增强波与物质的相互作用,尽管如此,太赫兹波与物质的相互作用尺度有限、宽带响应与高Q共振之间相互制约等阻碍仍然限制太赫兹生化传感灵敏度的提升。

太赫兹波导干涉传感技术成为进一步提升波与物质相互作用、提升传感灵敏度的重要方案之一,然而太赫兹波低频特性施加的固有灵敏度局限使其与可见光和红外波段的传感灵敏度相比仍有较大差距。面对这一挑战,在最近的研究工作中研究团队提出利用更为丰富的光谱信息进行谱外传感的新策略。实现这一目标需要向多级相干信号架构和高维光谱信息提取转变,这两者都要求对时间波形整形和光谱相干性进行严格控制,从而能够在保持太赫兹波低频特性的同时实现传感灵敏度的突破,这将为太赫兹传感技术带来颠覆性改变。

二、成果介绍

太赫兹异步孪梳传感器原理

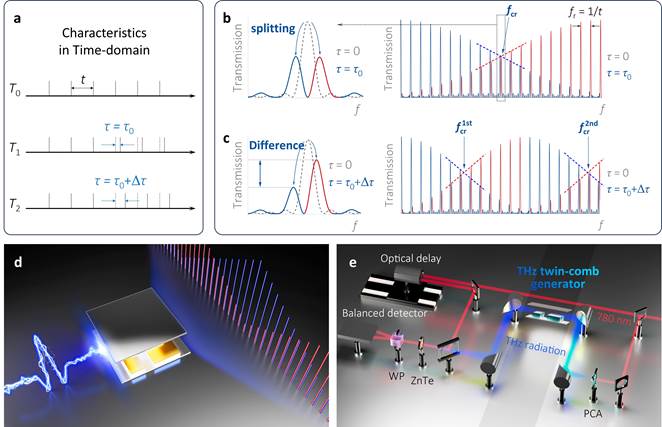

光学频率梳具有密集的谱线,其作用就像“频率尺”在丰富光谱信息获取中具有重要优势。通过在周期时域信号中引入时间缺陷使频率梳谱分裂为一对孪梳。图1展示了太赫兹异步孪梳传感器运行原理,经过器件调制的太赫兹辐射在输出端转化为孪梳光谱,相比传统光学频率梳或双梳光谱,孪梳光谱展现出的异步特性允许对孪梳双包络分别进行提取,从而在丰富光谱信息获取中具有显著优势并可用于高灵敏度传感和生化检测。

图1 太赫兹异步双梳传感器原理示意图及其传输特性

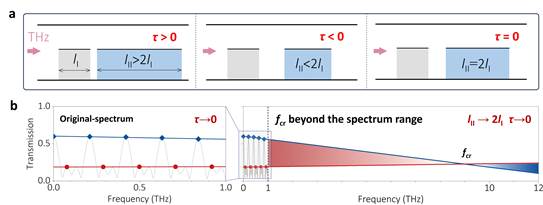

谱外特征共振频率

通过控制结构参数可实现对孪梳时间缺陷和插入相移的调制,微弱插入相移引起孪梳强度的平缓变化导致孪梳双包络交点定位的特征共振频率远超过系统频谱范围。这一现象使得传感器具备谱外传感的能力:通过追踪太赫兹孪梳传感器系统频谱范围内的光谱,预测其在系统频谱范围之外特征共振频率对样品的响应,充分利用传感器谱外高频传感通道并获得超高灵敏度。

图2 结构参数对孪梳谱外特征共振频率的调制

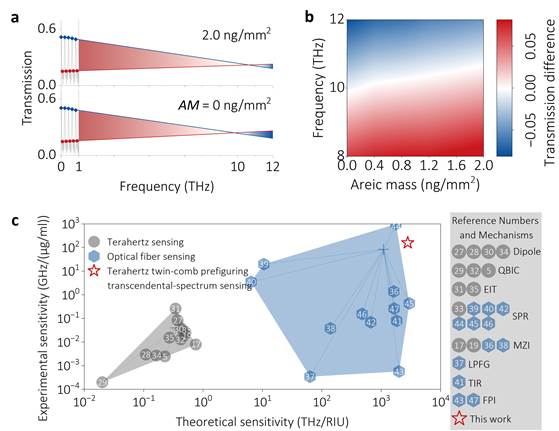

超高灵敏谱外生化传感

孪梳传感器充分利用了光谱外高频传感通道,由此带来的高灵敏度响应赋予传感器进行生化样品痕量检测的能力。结果表明太赫兹异步孪梳传感器的理论灵敏度和实验灵敏度相对于传统太赫兹生化传感灵敏度提升4个数量级,同时在太赫兹波段实现了优于光波段的传感灵敏度,免除了太赫兹波段的低频局限性,证明了太赫兹异步孪梳谱外传感机制在太赫兹高灵敏度传感中的潜在应用。

图3 太赫兹异步双梳传感器的实验灵敏度表征和灵敏度对比

三、相关文章链接

Liang Ma, Fei Fan, Jixin Feng, Peng Shen, Chengwei Song, Yunyun Ji, Xianghui Wang, and Shengjiang Chang, “Terahertz asynchronous twin-comb for prefiguring hypersensitivity beyond spectrum domain”, Nature Communications, 16, 8503 (2025). https://www.nature.com/articles/s41467-025-63513-z

Liang Ma, Fei Fan, Jixin Feng, Peng Shen, Hang Yin, Yunyun Ji, Xianghui Wang, and Shengjiang Chang, “Lag-compensated hyperfine terahertz dual-comb interferometer beyond intrinsic resolution and sensitivity”, Laser & Photonics Reviews, 19(10), 2401784 (2025).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202401784

Liang Ma, Fei Fan, Weinan Shi, Yunyun Ji, Xianghui Wang, and Shengjiang Chang, “Retime-mapping terahertz vernier biosensor for boosting sensitivity based on self-reference waveguide interferometers”, Fundamental Research, 5(2), 593-601 (2025).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325824005223