南开团队在氧化钛团簇光刻材料领域取得重要进展

在极紫外(EUV)光刻技术迈向更先进节点的进程中,金属氧化物团簇型光刻胶(MOR)因其高灵敏度、高分辨率潜力而成为学术界和产业界共同关注的焦点。其中,氧化锡团簇是当前研究最广泛、性能最突出的材料体系,但是锡金属在集成电路制造中被视为潜在的污染源,可能对器件性能造成负面影响,从而增加了工艺集成与污染控制的复杂度和生产成本。相比之下,氧化钛团簇在此方面展现出显著优势。钛元素在半导体工业中已被广泛应用(如薄膜沉积技术),其工艺兼容性与清洁友好性已得到充分验证。因此,发展氧化钛团簇型光刻胶能从源头上避免引入新的金属污染风险,简化集成电路制造中的污染控制流程。但是,相对于锡氧簇中的烯碳键裂解反应,钛氧簇的结构较为稳定,使其缺乏曝光条件下的反应活性。因此,如何实现氧化钛材料的高效图案化应用,仍是该领域需要面对的重要挑战。

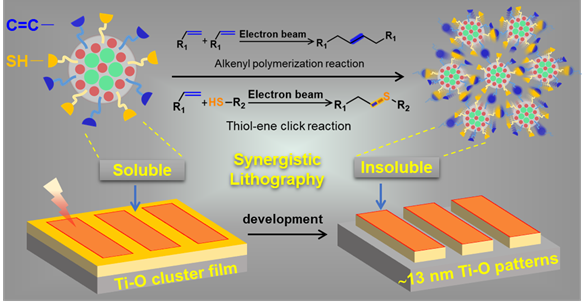

南开大学现代光学研究所张磊教授团队针对氧化钛团簇缺乏光刻反应性的难题开展了集中攻关,前期通过与锆、铪等异金属的掺杂,利用锆、铪的脱羧反应在电子束曝光下实现了~10纳米的高分辨率(Nano Lett. 2025, 25, 7732; Sci. China Mater. 2024, 67, 3132)。在此基础上,近日该团队借鉴聚合物材料研究中常见的聚烯烃和点击反应概念,通过逐步修饰烯基与硫醇基团,成功实现了纯钛氧簇材料的光刻应用与性能提升。首先采用电子束诱导烯基聚合策略,将可溶的钛氧簇转变为不可溶的团簇交联结构,再经过显影工艺,使原本光刻惰性的钛氧簇成功表现出纳米图案化应用;进一步构建烯基/硫醇双功能化钛氧簇,通过烯基聚合和烯-硫醇点击反应的双交联协同作用将曝光剂量降低70% 以上(从>1000 μC/cm²降至<300 μC/cm²),并最终制备出12.9纳米高分辨负性光刻图案。该研究提供了通过逐步交联功能化策略提升氧化物团簇材料光刻性能的有效策略,实现了单金属氧化钛团簇材料的纳米光刻应用,为继续发展钛氧簇基EUV光刻胶奠定了基础。

该研究成果以“Alkenyl/Thiol Co-Functionalized Titanium-Oxo Nanoclusters Enable Synergistic Lithography for Enhanced Resolution and Sensitivity” (烯基/硫醇共功能化的钛氧簇通过协同作用提高光刻分辨率和灵敏度)为题,发表于国际知名期刊《ACS Nano》。

南开大学电子信息与光学工程学院博士研究生周作虎为本论文第一作者,南开大学张磊教授为本论文通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、天津市青年科技人才项目和南开大学中央高校基础研究经费的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c12852